姜贻斌散文三题

姜贻斌

我给电影人物配对

我这个人,从小就爱替古人担忧。

比如说,看到连环画中的骑士骑马,朵朵朵的,老是担心他的胯是否会磨出淋漓的鲜血来,还有,那么沉重的大刀长枪,他们又怎能举得起来,像舞筷子般举重若轻呢?

为此,我挨过哥哥们的许多骂,骂我是蠢宝,当然也有骂哈宝的,目的都是一个,就是要逼着我改正。所以,在很长一段时间里,我再也没有替古人担忧了(可喜的是,我终于学到了一个成语,叫杞人忧天)。我自以为这个毛病改过来了,当后来看到革命样板戏时,我的老毛病又不知不觉地复发了,而且,十分严重。

看着那些样板戏,我心里疑惑得很,甚至一个问号接着一个问号翻上来:《红灯记》中的李玉和,他太太在哪里?《沙家浜》中的阿庆嫂和《海港》中的方玉珍,她们的老公又在哪里?等等。还有像李铁梅和《智取威虎山》中的常宝之类的妹子,她们怎么连个妈咪也没有,实在可怜得很嘞。

其实,我当时也很可怜,父母关在牛棚里面挨批斗,书也不让我读了,被赶出校门,从小就在炼焦场劳动谋生(至今,我还经常去炼焦场看看,它居然冷落了许多)。尽管如此,我觉得比铁梅和常宝们还是幸福些,因为我的父母虽然备受折磨,毕竟双双在世,另外,还有经常骂我哈宝的哥哥们。至于我呢,书虽然不准读了,晚上毕竟还有样板戏看,有时还有电影看,有时还有篮球赛看。虽说白天劳累辛苦,晚上的文娱生活还是比较丰富的,铁梅们恐怕是没有看的吧?

所以,我担心这些孤男寡女也太寂寞了,并不是没有道理。除了《白毛女》中的喜儿和大春,终于可以恩爱一番,唱呀跳呀,不必让我劳神之外,至于其他人,我都要操心费神。所以,我虽然小小年纪,肩负着两副担子,一副是劳动的担子,一副则是为他们操心的担子。为了让他们也幸福起来,不至于老是陷入孤男寡女的境地,我居然幼稚地暗地里替他们配对,也就是乱点鸳鸯谱。我把阿庆嫂配给李玉和,把方海珍配给杨子荣……解决了他们的婚姻大事之后,我又继续给比我大五六岁的李铁梅和常宝各配一个妈咪。李铁梅的妈咪是阿庆嫂,常宝的妈咪是方海珍。

现在想来,当然可笑,而十二三岁的我又懂得什么呢?而且,全然不顾这些人物生活在哪个年代,哪个地域。是完全凭着自己的胡思乱想,把他们生硬地扯到一起。其实,我本来也想问问他们的,到底同不同意我的这个方案,而他们都在电影里,即使想问也问不到,所以,心里便有些不甘,觉得我这个媒人做得不到位,心里便有些愧疚。

后来,我突然灵机一动,有了,有了,电影里的人物问不到,也看不到本人,那我可以问样板戏中的人物呀,我们矿里不也是经常演戏的么?

主意定了,便有了明确的方向。有一次,我们矿里的宣传队演《红灯记》,演完之后,我冒着白雪寒风,静静地守在大礼堂后门,等着演李玉和与李铁梅的演员出来,以便一一地问他们。等了许久,那个演李铁梅的演员,披着军大衣,终于先走了出来。她长得十分乖态,扮演铁梅真是没话说的。这时,我斗胆冲上去问道,铁梅铁梅,我想把阿庆嫂给你做妈妈,好不好?我期待她的赞赏,谁知话没说完,这个女演员一听,竟然怒发冲冠,一巴掌打在我脸上,好你妈个屁,我是有妈妈的,你难道不晓得吗?打完便走,也不仔细看看我脸上红肿得多高,更没有一声道歉。所以,那个演李玉和的演员出来了,我再也不敢问了,慌乱地跑开,因为我害怕再挨一个重重的耳光,那估计瘦小的我是吃不消的。

尽管此次遭受到重大的挫折,我也没有改变自己的这些想法。因为我认为自己的想法没有错,是成人之美。所以,我再看这些样板戏时,我的心情很可能就跟别人不一样了,因为在我心里,这些人物不再孤单了,不再寂寞了。他们像平常家一样,有天伦之乐,有炊烟袅袅,其乐融融。看到铁梅时,我便想她还有一个妈咪哩。看到方海珍时,我想她还有一个女儿哩……便觉得自己做了一件天大的好事。为此,在那段时间里,我兴奋得很久都睡不着觉,如果我那时有写日记的习惯,那肯定会留到现在。

当时,我根本不敢把自己的研究成果告诉别人,如果说出来,说不定,我也会挨批斗的。我只是告诉了我的哥哥们。他们不仅没有表扬我,居然一人一个大耳光,狠狠地抽在我脸上,大声骂道,哈宝,蠢宝。我估计他们还会骂出一个宝来的,只是暂时还没有想到一个比较合适的词,因而暂且饶了我罢。

自从学习写作后,我一直想把这些往事写出来,却没有找到合适的角度,因此,一直沤在肚子里。到了2016年,我以此为题材写出中篇小说《小媒人》,发表在2017年第一期《红岩》杂志上,终于了了一桩心事,也是对我幼稚的往事有了一个交待。

时髦的服装

我有一张相片,相片中的人物,是我和一位姓岳的朋友,当时我们还只有十七岁。

我们却很不幸,十五岁时就不准读书了,因为父辈们打成了牛鬼蛇神。所以,我们就去炼焦场劳动糊口,用汗水打发青春的时光。到十七岁,也就是一九七一年六月,我们已经接到下乡插队的通知,马上就要离开父母,去偏僻的农村修理地球。说实话,我们简直一点心理准备也没有。我们的眼前一片迷茫,不知今后的路怎么走。我们还准备了行李、锄头和箢箕,当然,还有毛主席语录。

在临走的几天前,我们在矿区的马路上荡来荡去,心里慌乱极了。当然,我们的脸上一点也看不出来。我们仍然迈着很有姿势的步伐(这个姿势的步伐是学着周恩来的,将右手弯曲在腰间,不慌不忙地走着,当然也引来了许多目光),仔细地打量着这个生活过十多年的地方,心里不免有许多留恋。

尽管如此,我们仍然觉得还有一件什么事情没有做完。什么事情呢?一时又想不起来。当我们经过马路边上的一家照相馆时,两人突然不约而同地哦一声,对了,我们在插队前夕,一定要留个影,做个纪念。

我们便忙碌开了。

我们虽说不是妹子,却也有了一定的审美观,虽然我们长得尖瘦腊猴的,还是想在服装上有些弥补。因此,我们首先讨论的是服装,讨论来,讨论去,最后选择了当时最时髦的天蓝色运动服,因为它是青春的标志。岳姓朋友已经有了一件,我却没有,去商店买是不可能的,因为家里经济拮据,我不好意思开口。这时,我灵机一动,决定就地取材,在家里翻箱倒柜,终于翻出我大哥的一件天蓝色运动服。当时,我高兴得简直跳了起来,这真是天助我也。再仔细一看,我又高兴不起来了。因为这件衣服的胸部上,印着柳铁(柳州铁路局)的字样,以及铁路标记。如果让人家看到,会不会说我在冒充铁路工人呢?我一时犹豫不决。便问岳姓朋友,他也拿不定主意。总之,我们那时候胆小如鼠。父辈的问题已让我们如履薄冰,如果再惹出什么祸来,就不知该怎样收场了。

而最现实的问题是,我们却不能不照相,也不能不穿一样的运动服。我们那时就深知和谐之美。我们要在下乡之前,留下自己的倩影,因为那是一个值得纪念的日子。两人苦苦地想了许久,我终于想起一个两全其美的办法。我们去照相馆之前,我可以在外面穿一件罩衣(蓝色或黑色即可),以掩人耳目,到照相馆再脱下来,照完相后,马上穿上罩衣。

所以,我们终于留下了这张相片。

从相片上看,岳姓朋友坦然微笑,因为他心里没有鬼,况且,那件运动服是他自己的。而我脸上的笑容却有点勉强,因为心里很是虚弱,老打着响鼓,慌张得很,生怕被人发现。只是在摄影师拍下我们的那一秒钟,我们装出的神态,好像对往后的日子充满了一种自信,无限美好的前途,正在向我们招手呼唤。

记得当时,我总是催促照相师傅的动作快点,他却慢慢吞吞的,一时叫我们这样摆,一时又叫我们那样摆,摆得我浑身发抖。我而且害怕他问我,喂,你是铁路上的吗?幸亏他没有问,因为他把注意力全部放到镜头上去了。

照完相之后,我便迅速地穿上罩衣,把柳铁的字样及其标记掩盖住。摄影师迷惑看我一眼,却没有问我。我害怕他问。终于走出照相馆,虽然出了一身冷汗,我心里还非常感谢那位照相师傅的。

是他,让我记住了那段令人难忘的历史。

老家的腊肠

老家的腊肠真是天下第一好吃。

那年春节,我家老老小小十多号人,一汽车开到老家,老家的亲戚自然热情十分,杀鸡宰鸭,忙得不亦乐乎。我们兄弟一齐叫道,不必太忙,拿一盘腊肠来就要得了。我们的后辈们不知老家竟有这么一道好菜,便在一旁嘀咕,腊肠有什么好吃的?我们并不解释,只笑,笑他们无知。

亲戚听了我们的话,不再准备十盘八碟的了,吃饭时,便端来热气腾腾的一只大脸盆,大叫,来啦——

顿时,屋里香气弥漫。

我们兄弟纷纷抢占坐位,毫不客气地举起酒杯一抿,拿起筷子就夹,大口地嚼起来。后辈们起先还很犹豫,似乎对这道没有看相的菜并不感兴趣。也是,这道菜是一截一截的,还带着黑色,而且,一点佐料也没有,又有什么好吃的?见我们吃得津津有味,他们也就疑虑地坐过来,伸出筷子,夹一截尝尝,开始还犹犹豫豫的,尝着,尝着,也大叫起来,好吃,太好吃了。便像土匪般抢吃起来,吃得热火朝天,像在吃什么龙肉一般。

满满的一脸盆腊肠,居然飞快地一扫而光。

亲戚问,过瘾吗?

我们说,过瘾,只是太少了。

亲戚说,别急,下一餐还吃腊肠。

老家的腊肠,绝不是我们平时所说的香肠,香肠是灌了肉的。老家的腊肠却是猪小肠做的,制作简单,不用灌肉,却需要十分的耐心。将它洗净之后,挂于灶炉上,用柴火熏,有松叶则更好。如果用煤火熏,绝对没有这个口味,这是有讲究的。熏成干干的一条,一是便于收存,二是有嚼味。

吃起来也很简单,只须洗净,然后切成短短一截。至于如何吃法,那就看你的兴趣了,可以炒着吃,也可以蒸着吃。依我的建议,还是蒸着吃为妙。看相是没有,黑乎乎的,瘦瘦精精的,像干豆棵一样,也闻不出什么香味。而将它往锅子里一蒸,我的天,渐渐的,香气就慢慢地溢了出来,满屋子都是。那种香气有肉香味,也有柴火香味。你还没有尝它一口,口水就流了出来。

等到你吃时,就觉得腊肠变得软软的了,又有点嚼味,嚼得你满口留香。你若是像我一样,也喝酒,那你真是有口福了,你碰到了天下第一绝妙的下酒菜。它不腻,不硬,不油,让你百吃不厌。

世上有些菜则不然,吃过就不想吃了。如果平生猛吃过一回,吃腻了,那就更加不想吃了。这样的例子,在你我周围多得是。比如说,鸡鸭鱼肉,诸如此类,如果饱吃过一回,就不想尝了。我老家的腊肠则不一样,你猛吃过一回,下一餐还想吃,不存在你不再想吃它的理由。

老家的腊肠很有历史了。

我问过父母,以前是否也有。他们说,当然有呀,它是有历史的了。我问到底有多久的历史,父母嘿嘿地说,恐怕有上千年的历史了。而且,这种腊肠一般不送人的,因为每家熏的不多,自家人吃还嫌少了,哪里还有送人呢?而且,只有过年时才能吃到,就可见这腊肠是很金贵的了。

老家的亲戚晓得我喜欢吃腊肠,一有机会,总是给我带一点来,这让我欣喜若狂。因为在他处,是很难吃到这种佳肴的,甚至连看也看不到。

当然,我也要实话告诉你,吃腊肠需趁热,也就是说,要趁火打铁。它热时软软的,如果一冷,就有点硬了,这可能是它唯一的缺点吧。这个缺点却不算什么,你快点吃,不就解决了么?一盘这么好吃的菜上来了,为什么还要讲客气呢?还要讲斯文呢?狼吞虎咽就是了,人家都会理解你的。再者,一盘菜有缺点又算什么,人都有缺点呢,而且,缺点大大的,又何况腊肠乎?

快过年了,我又可以品尝到家乡的腊肠了。

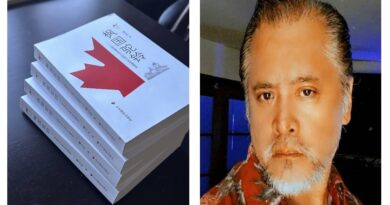

(作者简介:姜贻斌,当代作家。湖南邵阳人,湖南省作家协会名誉主席。著有长篇小说《左邻右舍》《火鲤鱼》《酒歌》,中短篇小说集《窑祭》《孤独的灯光》等二十余种。)